ラサール『陪審裁判演説』序文

トロツキー/訳 西島栄

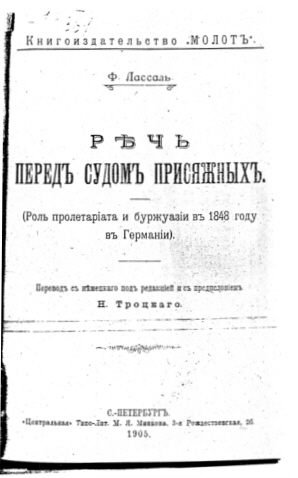

【解説】本稿は、トロツキーが1905年7月に一時的にフィンランドに亡命している時期に「モロト社」から翻訳・出版したフェルディナンド・ラサール(右の肖像)の『陪審裁判演説――1848年におけるプロレタリアートとブルジョアの役割』(右下の写真)に付した長文の序文である。この序文は、ラサールに対するトロツキーの深い関心と愛着の念をよく示しているとともに、当時まさにロシア本土で進行中であった1905年革命の永続革命的展望を先駆的に示したものとしても注目される。すでに同年3月の「政治的書簡」で、社会民主党による権力獲得の可能性については肯定されていたが、その水準を越えた議論がより広い歴史的視野にもとづいて展開されている。トロツキーは、実際には、自己の革命的展望に関して永続革命論という言葉そのものはここでは用いていないし、完成された見解に達しているとも言いがたいが、その基本的な観点はすでに十分に定式化されている。

遅れて資本主義世界市場に参入したロシア資本主義にとって、西欧で見られたような独立した自足的なブルジョア革命の段階というものは存在しない。なぜなら、一方では、ブルジョア革命の主体となるべきブルジョアジー自身が地主階級や貴族階級とあまりにも深く結びついているとともに、西欧プロレタリアートと西欧社会主義の台頭に恐れをなしているからである。他方では、ロシア・プロレタリアートは数的には少数であったとはいえ、最初から大工場に結合され、早期に西欧社会主義の洗礼を受けていたため、すでに独自の階級意識を持ちはじめていたし、したがってまたブルジョアジーの指導を一方的に受け入れるような水準をとっくに脱していたからである。1905年1月9日の「血の日曜日事件」はこの階級的自決の過程を巨人的に前進させた。ロシアの当面する革命がブルジョア民主主義革命であるにもかかわらず、その担い手が自由主義ブルジョアジーではなく、社会主義的プロレタリアートであるとすれば、その革命の勝利が果たしてブルジョアジーを権力に就かせるような自足的なブルジョア革命で終結することなどがありうるだろうか? トロツキーは、革命の勝利はそれを指導した階級を権力に就かせるのであり、そして社会主義的プロレタリアートが権力に就いたとすれば、それはブルジョア民主主義革命の段階にとどまることなく、その段階を突破して社会主義革命へと突き進まざるをえないだろうと考えた。だが、数的に圧倒的に少数で、まだ未熟なロシア・プロレタリアートが単独で長期的に権力を維持することができるだろうか? この問いに対してトロツキーはノーと答えた。したがって、ロシアの革命は西欧の社会主義革命によって支えられなければ持ちこたえることはできないだろう、それはただちに国際的性格を帯びるだろうと考えたのである。

以上の基本線に関してトロツキーはすでに1905年の夏の時点で確信を持っていたが、この『陪審裁判演説』序文の段階では、社会主義革命への転化という点までは踏み込んで論じていない。そこまで踏み込んで論じるためには、情勢そのものが大きく前進しなければならなかった。トロツキーはそうした展望を、ロシア・プロレタリアートによる壮大なストライキが繰り広げられるようになり、事実上、ペテルブルクの権力を労働者ソヴィエトが握る11月になるまで公に展開することはなかった。このパンフレットでは主に、1848年のドイツ革命においてすでにブルジョアジーがあまりにも臆病で革命的役割を果たしえなかったことを詳細に明らかにすることによって、それから50年が経った今日のロシアにおいてなおさらブルジョアジーが革命的役割を果たせないこと、他方で、50年前にはあまりにも脆弱でブルジョアジーに利用されるしかなかったプロレタリアートがこの50年間に国際的に急成長し、階級意識をもち始めていることを明らかにすることを目的としている。

トロツキーのこの思想上の飛躍の源泉となったのは言うまでもなく、パルヴスがトロツキーの『1月9日以前』に付した序文であるが、それと同時に、トロツキーは1905年前半にロシアで翻訳出版された1848年ドイツ革命に関するマルクスの論説集(『1848年』)と同時期に出版された『ラサールの手紙』からも重大な示唆を受けている。これは、本パンフレットでの各種引用から明らかであろう。

このパンフレットはその一部が翌年に獄中で執筆したトロツキーの主著の一つである『総括と展望』に引用されるとともに、そのまま転載されてもいる。それゆえこのパンフレットの存在についてよく知られていたが、これまで訳されることはなかった。今回、『トロツキー研究』第47号に訳出したものを一部修正してアップした。

Ф.Лассаль, Речь перед судомь присяжныхъ(Роль пролетариата и буржуазий въ 1848 году въ Германий, переводъ съ немецкаго подъ редакцией и съ предисловиемъ Н. Троцкий, С.-Петербургъ, 1905.)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

※訳者注 本稿で《 》で囲まれた部分は、後に『総括と展望』で用いられたか引用されている部分。

Ⅰ

3月18日、古いプロイセンと新しいプロイセンとのあいだに一線が引かれた。ベルリンの人民はバリケード闘争において国王の軍隊に対して決定的な勝利を収めた。フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、文字の埋まった一束の紙、すなわち憲法は認められないと叫んだが、その声はむなしく宙を漂い、人民の要求に譲歩せざるをえなかった。すなわち彼は、ベルリンから軍隊を撤退させ、万人の「自由」を宣言し、ライン川の自由主義者カンプハウゼン(1)に内閣を組織するよう委任し、憲法の草案作成のために人民の代表者を招集せざるをえなかった。

このように、プロイセンの自由は革命から直接生じたのである。それはけっして、反動の仲介者を伴った自由主義者の巧みな取引によって達成されたものではなかった。それは人民によって街頭で奪取されたのである。憲法の諸条文の任務は、人民蜂起の勝利を定着させることだけであった。

この「定着」の作業は、革命の波に乗って出世したプロイセンの自由主義ブルジョアジーに担われた。未組織の社会的勢力、革命的「自然発生」は、絶対主義を破壊して新しい国家創設のために道を掃き清めることはできたが、新しい秩序を首尾一貫して建設することはできなかった。この仕事は不可避的に自由主義ブルジョアジーの手中に移行した。彼らは、その優柔不断さと弱腰にもかかわらず、政治的知識と政治的組織を備えた唯一の階級であったからである。

彼らがその際果たした役割は彼らの特殊歴史的な地位によって規定されている。

マルクスは『新ライン新聞』の中でこう書いている。

「……大土地所有者と資本家の階層のうちには、……そのころにはすでに十分に財産と教養とが蓄積されていた。一方では、プロイセンにおけるブルジョア社会の発展にともなって、すなわち商工業と農業の発展にともなって、かつての古い階層区別はその現実的な基盤を失った。貴族そのものがすでにかなりの程度ブルジョア化した。……他方では、事態の発展につれて、絶対主義国家がその足元からかつての社会的基盤を魔法のように奪い取られ、日々変化する生産様式と日々変化する諸要求とをともなった新しいブルジョア社会の自由な作用を拘束する桎梏と化した。ブルジョアジーは、その物質的利益だけからしても、政治権力への参加権を要求しないわけにはいかなかった。立法的な道を通じて自らの商業的・工業的要求を保証することは、彼ら自身にしかやれないことであった。彼らは、自分たちにとって『最も神聖な』この利益に対する管理権を、時代遅れになった無知で尊大な官僚の手から奪い取らなければならなかった。ブルジョアジーは、自分たちこそがその創造者であるとみなした国有財産に対する管理権を要求しないわけにはいかなかった。官僚からいわゆる教養の独占権を奪い取り、ブルジョア社会の必要に関しては官僚よりもはるかによく知っていると自覚するようになってから、ブルジョアジーは、その社会的地位にふさわしい政治的地位を獲得しようという野心を抱くようになった。……

こうして、連合州議会の自由主義的反政府派は、もはやブルジョアジーの利益と必要に適合しなくなった政府形態に対するブルジョア的反対運動以外の何ものでもなかった。だが、宮廷(ホーフ)に反対するためには、人民の機嫌(ホーフ)をとらなければならなかった」※(2)。

※原注マルクス『1848年の総括』、モロト社、1905年、6頁以下。

しかし、人民の機嫌をとったり、宮廷に反対することはまだ、人民大衆の先頭に立って旧秩序との容赦のない闘争を開始することを意味するものではなかった。ドイツ・ブルジョアジーはそうする能力を有していなかった。彼らはその解放スローガンを持ってやってくるのがあまりにも遅すぎた。自己に敵対するプロレタリアートを目の前にし、フランスの政治的経験によって骨の髄まで堕落したドイツ・ブルジョアジーは、人民の運動があまりにも自分たちを遠くまで連れていかないよう、君主制との正面対決という道に自分たちを引きずりこまないよう入念に目を光らせていた。

「自分自身を信頼せず、人民を信頼せず、上に向かってはぶつぶつ言い、下に向かっては恐れを抱き、どちらに対しても利己的で、しかも自分の利己主義を承知しており、保守派に対しては革命的で、革命派に対しては保守的で、自分のスローガンを自分では信じず思想の代わりに空文句ですませ、世界の嵐に怯えながらそれを悪用し、どんな分野においても無気力で、あらゆる分野で剽窃し、独創性を欠くがゆえに下劣であり、下劣さにかけて独創的であり、自分自身の願望でもって金をもうける。自分自身を信頼せず、人民を信頼せず、世界史的使命ももたず、若く強靭な人民の最初の高揚を自分の老いた無力な利益の方向に誘導することを運命づけられた、忌々しい老いぼれ――目もなく! 耳もなく! 歯もなく、何もない――これが、3月革命のあとでプロイセン国家の舵をとったプロイセン・ブルジョアジーの姿であった」(『新ライン新聞』)(3)。

階級的本能はブルジョアジーにこう語る、自分自身の歴史的課題を革命的な方法で解決することは危険な結果をはらんでいる、と。そしてこの本能はブルジョアジーを裏切らなかった。「われわれは6年間のうちに600年を生きた」と1795年にブアス・ダングルは語った。そしてこれは空文句ではなかった。革命は歴史の機関車である。それは大衆に短期間のうちに数世紀分の経験を与える。数ヵ月、数日、数時間のうちに、社会的諸関係から、数百年ものあいだ政治や法律や神話や哲学によってつむがれていた覆いが取り払われる。社会は階級支配の組織としてその赤裸々な姿を現わす。あらゆる社会機関は支配勢力のテコとして公然と機能するようになる。革命の脅威のもと、支配階級は自己の独裁を宣言し、軍事行動を国家の規範とし、自己の剥き出しの意志を戦時の法にのっとって実行する。〔革命という〕恐るべき危険性を前にしては、自己の野心や欲望を、法の偽善や神秘家の嘘によって覆い隠すことができなくなる。彼らは、自分たちがつくりだした法の網を容赦なく破り捨て、灰色の単調な平日には思いもよらなかった血ぬられた反動的勇気を発揮する。一時的に真実が支配する。血だらけの額とえぐられた傷とただれた目を持った恐るべき赤裸々な真実が。

このような時代は政治的唯物論の学校である。それはすべての社会的規範を力の言葉に翻訳する。このような時代には、力に立脚し、固く結束し、統制がとれ、行動の準備が整った人々が強い影響力を持つようになる。それは、強力な動因となって大衆を闘争場裡へと投げ出し、去りゆく支配階級と新たにやってくる支配階級の交代劇を大衆の面前ではっきりと示す。まさにそれゆえ、この時代は、権力を奪い取られる階級にとってだけでなく、それを受け取る階級にとっても恐るべきものなのである。大衆はこの道に立つことによって、自分自身の論理を発展させ、彼らの教父たるブルジョアジーにとって必要とされる以上にはるか先を進むようになる。日々新しいスローガンが提起され、それは日増しに急進的なものとなり、人間の体内の血液循環のように急速に広まっていく。革命を新体制の出発点として受け入れることは、ブルジョアジーにとって、大衆の革命的破壊行為に対抗して立法と秩序に訴える可能性を奪い去るものである。まさにそれゆえ、人民の権利を犠牲にして反動と取引することは、自由主義ブルジョアジーにとって階級的要求となるのである。

このことは、革命前の時期にも、革命期にも、革命後の時期にも同じように彼らの立場のうちに示されている。プロイセンの自由主義ブルジョアジーは、国王に対抗して人民に訴えるのではなく、国王の官僚に対抗して国王に訴えた。基本的に彼らは、偽善的にも、フランス大革命の初頭におけるまだ無邪気であった最初の行動を繰り返した。フランス革命の歴史家オラール(4)はこう述べている――「国王を、その官僚どもの行動に責任のある人物とみなすのではなく、人民はこれら官僚どもが国王をだましており、彼らこそが国王の真の敵であり、善をなす国王の権力をこれら官僚が台無しにしている、あるいは簒奪していると語った。当時人気のあった思想はこうであった、これらの悪辣な官僚から国王を解放せよ、そうすれば、国王は事情によく通じるようになり、その強力な力を国民の利益のために、そして封建制の残存物と闘うために差し向けることができるだろう、と」※。

※原注オラール『フランス革命政治史』、スクルムント社、モスクワ、1902年、8頁。

プロイセンの自由主義ブルジョアジーは、あたかも、熱烈に友情を求めあっている国王と自由とのあいだに、刺のある生垣のごとく官僚主義が立っているかのように事態を偽った。彼らは、自分たちが悪魔的な賢明さを発揮して、それによって国王を適切に導いて、貴族官僚を押しのけ、その地位を占めることに成功するだろうと考えた。自分たちには絶対主義に勝利する力がないと感じた自由主義ブルジョアジーは、君主制を不利な取引に引き込もうとした。だが言うまでもなく、彼らはその陳腐な外交術によっては王権をだますことはできなかった。王権には、どの支配階層とも同じく、何百年にもおよぶ統治のおかげで自己保存の敏感な本能が備わっていたからである。しかし、彼らは、政治生活に入り込んだばかりの人民をだますことはできた。彼らは人民の精神的解放の過程にブレーキをかけ、古い家父長的・農奴制的諸関係に対する急進的な批判を妨げるために何でもした。しかしこうした努力にもかかわらず、それでもやはり国の運命が街頭で決せられるような瞬間が訪れたとき、彼らは、この無秩序に終止符を打ちその所産たるプロイセンの自由に礼儀正しい形態を与えるために全力を尽くした。

カンプハウゼンの自由主義的ブルジョア内閣は、国王を権力に招きよせ、憲法は国民議会と王権との妥協の産物でなければならないとする理論をつくり上げた。こうして、国民議会はすでに最初から、主権を持った機関

〔国権の最高機関〕としての性格を失い、憲法の運命は国王の善意に依存することになった。その原因と目的はまったく明らかだった。議会の主権性

〔国権の最高機関としての性格〕を宣言することは(もちろん、当時のフランクフルトのドイツ議会がやっていたような言葉だけのものではなく)、国王に対して、その運命の決定を黙って待ちうけるよう提案することを意味しただろう。スヴォーリン氏(5)の的確な評言によれば、自己の権力を善意で憲法制定議会に移譲するような愚かな政府などかつて存在したことなどないのだから、自己の主権性を宣言した議会は、そのことによってただちに反動勢力に対する反撃を組織しなければならなかったろうし、人民に訴え、人民の武装を維持しなければならなかったろう。要するに、革命を清算するのではなく、その反対にそれをいっそう発展させなければならなかったろう。ところが、ブルジョアジーは、ただちに革命的アナーキーに終止符を打つために権力の一端を引き受けたのである。自由主義ブルジョアジーは、「未知への飛躍」を恐れ、公式の歴史的伝統に固くしがみついた。「法の基盤」を一瞬たりとも離れることなく、君主制と身分制議会(ランドターク)(6)が協力して自由プロイセンを実現しなければならなかった。まさに、ベルリン人民がフリードリヒ・ヴィルヘルム4世に3月18日の犠牲者の前で帽子をとって哀悼の意を表させる日などけっしてこなかったのである。立憲的プロイセンは、革命から生じたのではなく、フランスの2月共和制のように臨時政府を通じて生まれたのでもなく、厳かな勅書を通じて合法的に生まれた。4月2日にベルリンに集まった連合州議会(7)は、バリケードの戦士たちの骨の上にそびえたっているカンプハウゼン内閣によって提案された法律――それによれば、プロイセンの国家体制の問題をめぐって国王と合意するために憲法制定議会を選挙しなければならなかった――を受け入れた。しかもこの議会は、間接選挙の方式にもとづいて構成されることになっていた。これは、有権者が自分の代表者を選ぶのではなく、選挙人だけを選出し、この選挙人が代表者を選出するということを意味する。間接選挙になったのは、自由主義内閣の背後に立っていた反動派が、君主制の運命を、まだバリケード闘争の熱気から冷めていない大衆に直接依存させることになる直接選挙を望まなかったからである。反動派と自由主義派とを仲介する女衒の役割を引き受けた3月内閣の大臣たちは、自由主義派を何なく説き伏せて、彼ら自身の利害からしても2段階投票がいいのだということを納得させた。所有者としての恐怖心から大衆を恐れている自由主義ブルジョアジーは、人民は自分の意志を直接表明するほどには「成熟していない」とみなした。小ブルジョアジーは、2段階投票の論理を支持するほどに十分反動的であり、他方、プロレタリアートは、これらの連合勢力に対抗して直接選挙権を勝ち取るほどには強くなかった。たしかに、ベルリンのプロレタリアートは選挙制度の問題にけっして無関心ではなかった。「2段階選挙打倒! 直接選挙を!」――これは、1848年4月に労働者の指導的部分の中で出されたスローガンである。しかし街頭での抗議は功を奏さなかった。2段階選挙は所期の目的を果たした。民主主義派

〔民主党〕は惨めな少数派にとどまり、ほとんど血を流さなかった自由主義派と仮面をかぶった反動派が勝ち誇った。プロイセンの国民議会の構成は次のようになった。16議席が騎士と貴族、98議席が司法官僚、48議席が内務官僚、28議席が都市の事務職員、52議席が聖職者、27議席が教師、31議席が商人、28議席が手工業者、68議席が農民、11議席が医者、3議席が著作家、4議席が将校、1議席が行商人、1議席が(たった1議席!)労働者であった※。2段階選挙の篩(ふるい)にかけられたプロイセン国民議会は、全体として、反動の完全な勝利の条件を準備するためにのみ好都合なものであることがわかった。※原注『19世紀ドイツ史概説』、331頁。

5月22日に開催された国民議会は、神聖なる「長子相続権」を奪わないよう、「合意の議会

〔協定議会〕」として自己を確立した。すなわち、それが生まれた真の日付である3月18日を公式のプロイセン史から削除して、自己の系譜を、旧体制下における連合州議会から引いたのである。こうして、反革命の雄鶏がおたけびを上げるずっと前にベルリンの国民議会は厳かに自己の「街頭的」起源を否認したのである。しかし、そのことによって、国民議会は、大衆との結びつきを掘りくずしてしまった。すなわち、この議会が単なる「私的諮問機関」――あれこれの決議を作成することはできても、国の運命を手中に握ることのできない機関――に成り下がらないために依拠することのできた、そして依拠しなければならなかった唯一の勢力に背を向けたのである。国会は反革命に対する致命的な譲歩から始めた。しかし、その裏切りの点で寛大な自由主義派が示した譲歩で満足することに反革命派はけっして同意しなかった。反革命派には独自の目的、独自の方法があった。反革命派は、自由主義派が譲ったあらゆる陣地を貪欲に利用して、新しいより断固とした攻撃を行なった。そして、自由主義派=「騙された詐欺師」というこのちっぽけな登場人物は、革命的「アナーキー」に終止符を打つという、自分に割り当てられた仕事を粛々と実行するのみで、反動派の血まみれの抱擁に身を任せたのである。自由主義派は、まったく同一の呪文によって、「理性的な」自由を民主主義的「行きすぎ」から救い出し、包囲状態の恐怖にさいなまれた警察的地獄から抜け出そうとした。歴史はかく作られた。王権が剣の柄を握りしめて一歩一歩、3月以前の秩序を復活させていった一方で、国民議会は、べっ甲縁の大きなメガネをかけて、ダイヤ研磨工並みの注意深さで憲法の条文に磨きをかけることに専念していた。国会は、その大学教授的・売り子的な視野の狭さでもってこう考えていた、人民の権利を神聖なる憲法条文の神秘的輪っかで覆いさえすればよい、そうすれば人民の自由、理性的な自由、真の自由、「秩序ある自由」は永遠に保証されるだろう、と。商業の売り子

〔ブルジョアジー〕と講壇の売り子〔大学教授〕は、権力をめぐる人民と王権との闘争を民事訴訟のようなものとみなしており、法令集に対するより博学な知識とより巧みな訴訟上の機知を発揮した者に勝利が訪れるだろうと期待していた。闘争上の勇気と大胆さ、政治的なイニシアチブ、彼らはこういったものを弁護士のずる賢さで置きかえることを欲した。悪い条文に対抗する良い条文は、明らかに良き武器ではあるが、最悪の銃剣に対抗する最良の条文といえどもまったく十分ではない。そして、胸に銃剣がつきつけられながら、非武装の手で羊皮紙に書き込まれる自由の文字ほど、無力で屈辱的なものはないのである。

カンプハウゼンの自由主義内閣は、立憲的合意

〔協定〕の理論を提起し、人民の権利を真に強化することのできる措置を文字どおりただの一つも受け入れなかった。自由主義内閣は、旧来の官僚の面々、反動的陰謀のすべての頭目たちをすべて権力に残した。

人民の権利の擁護のために、内閣は、3月以前の裁判所を残しただけでなく、政治犯罪に関する3月以前の法律さえも残した

さらに、最も重要なことには、内閣は軍隊に、すなわち反動の強力な支柱たる3月以前の国王の軍隊に手をつけなかった。そしてこの軍隊は以前と同様、人民の自由に対する組織され武装された脅威でありつづけた。

こうして、自由主義ブルジョアジーの意気地のなさのおかげで、王権は自己の権力のあらゆる機構を保持することができ、あとは、この機構を実際に動員する適当な機会を待つだけでよかった。

国民が反動の軍隊に対置することのできるものは何であろうか? それは民兵である。武装した市民は、1789年の時と同様、1848年においても死活の問題であった。国民が自らの代表者を派遣して作りだした新しい法〔権利〕は、武装防衛を必要とした。なぜなら、その新しい法には、全身武装した古い法がまだ対峙していたからである。ミラボー(8)は、国民議会の名において、国王の式武官たちに次のような言葉を投げつけた――「われわれは人民の意志にもとづいてここに集まったのであり、ただ銃剣の力に対してのみ譲歩する」。これは赤裸々な言葉であるが、その言葉のうちに、国民議会は自己の「主権性」を定式化しているだけでなく、国王の銃剣を前にしての自己の無力さをも定式化している。外国の軍隊が、人民の代表者たちを国会議事堂から追い散らし、バスティーユに議会指導者をぶち込んだとしたら、人間と市民の不可譲の権利なるものはいったいどうなるだろうか?

しかし、パリは議会を守るために立ち上がった。パリ民衆は反乱者のコミューンを組織し、4万8000人の市民からなる民兵を組織した。人民は、「傷病兵施設」に押し入り、そこで2万8000丁の小銃と20台の大砲を奪取した。人民は武装しバスティーユを襲撃した。各地方も臨時政府委員会と市民の武装部隊を組織した。国民議会は、討論のうちにでもなく、またあの溶けた金のごとく流れる名演説のうちにでもなく、フランス人民が自分たちのために獲得した武器のうちに、新しい法

〔権利〕を守る力を見出したのである。パリの武装は革命の運命を決するものであった。全体の構図はたちまち一変した。外国の軍隊に囲まれ銃剣と大砲を前にして無力であった議会に代わって、強力な軍隊を意のままにし、自分自身の力を自覚している議会が姿を現わした。「昨日までは議会は皮相な調子で傷つけられた尊厳について語り、一種の絶望の勇気によって鼓舞されていたが、今日では最高の審判者のように語り行動していた」※。

※原注オラール前掲書、47頁。

市民の民兵は1848年においても運動の主要なスローガンの一つであった。労働者と民主主義派はこの言葉を武装した人民として理解していた。自由主義ブルジョアジーは市民を有産者と同一視していた。彼らにとって必要な民兵とは、自分たちの利益を守るためのものであり、彼らはこの利益を憲法上の権利に移しかえるつもりであった。国王はこの利益に攻撃を加えようとしていたが、プロレタリアートもまたこの利益を脅かしていた。民兵は、警察的反動と革命的アナーキーの両者に対抗して「真の」自由を強化するために必要なものだった。それゆえ、民兵部隊の多くは「良き市民」から、つまりは商人、手工業者、官僚、学生、芸術家、さらにはギムナジウムの高校生さえからも構成された。これは武装したブルジョアジーであったが、武装した人民ではなかった。そして、すでに疑問の余地のないのは、ブルジョアジーは王権や武装したブルジョアジーよりも武装したプロレタリアートの方をはるかに恐れていたという事実である。おそらく、その理由は、ブルジョアジーが、王権やブルジョアジーの勇気よりもプロレタリアートの革命的勇気の方を信頼していたからである。たとえばウィーンでは、反動分子は1848年に、かなり容易に民兵の創設に同意した。なぜなら彼らは、それによって、まず第1に、自分自身と革命とのあいだの緩衝壁を設置することを期待していたからであり、第2に、武装した思慮分別のある小ブルジョアジーと非武装の反乱プロレタリアートとのあいだの分裂を深化させることができると期待したからである。そして実際に彼らはその両方とも達成した。

民兵という形で武装されたブルジョアジーは、主として警察的機能を果たした。それは合法性と主として所有権を防衛し、国王の軍隊とともに、武器を要求するプロレタリアートから武器庫を警護した。プロレタリアートに対するブルジョアジーの恐怖は、パリでの血ぬられた6月事件以降はパニックと化した。ブルジョアジーの積極的な敵対行動以外にも、プロレタリアートが自分たちから武装力を作りだすのを妨げたものは、労働の過酷な条件であった。自由主義ブルジョアジーに属していた工場や職場での労働は、すべての時間を飲み込んでしまい、プロレタリアは軍事的準備のための自由な時間を持つことができなかった。8時間労働日はプロレタリアートにとって、社会革新の事業に継続的かつ自覚的に参加するための必要不可欠の前提条件であった。しかし、1848年のドイツ・プロレタリアートは、革命期に自分たちの根本的要求である8時間労働制と人民の民兵を提起し実現するには、あまりにも意識性が低く、あまりにも弱かった。

ブルジョア民兵――そこには上からの指令にもとづいて多くの官僚も参加していた――は、できそこないの「自由の砦」であることがわかった。それは、非武装のプロレタリアートを迫害するときにはたいてい凶暴さを発揮したのに、決定的な瞬間には臆病さを露わにした。

このようにして、自由主義ブルジョアジーはその政権的キャリアを開始した。その後も彼らは同じ道を歩んだ。カンプハウゼンの後を継いだのはハンゼマン(9)であった。マルクスの機関誌『新ライン新聞』は、退陣するカンプハウゼンに対して次のように怒鳴りつけたとき、深い政治的慧眼さを示した――「彼はブルジョアジーの精神で反動の種を撒き、貴族と絶対主義の精神でそれを収穫した」(10)。

第1次内閣と第2次内閣との違いは、第1次内閣が革命に直接かかわっていたために、その「しらふの」政策を最後まで展開することができなかったのに対し、第2次内閣は第1次内閣の裏切りをすでにふまえていたおかげでより大胆さを発揮することができた、という点だけである。合意理論

〔協定理論〕の創始者であるハンゼマンは、「広範な民主主義的基盤にもとづいた君主制」という立憲的展望を描き出した。この定式には何ら特殊プロイセン的なものは含まれていない。それは国際的なものである。この理論は常に民主主義派によって無意識のうちに利用されてきたし、利用されている。なぜならそれは右にも左にも道を残しておくものであったからである。この理論が広く普及したのは、そこにいわく言いがたい価値があったからである。それは煙のように捕らえがたく、葦のように柔軟であり、ゴムのように伸縮自在である。「広範な民主主義的基盤」とは何か? それは何でも意味しうる、一院制でも、普通選挙権でも、国民主権でも。「広範な民主主義的基盤」とは何か? それは何ものでもない! なぜなら、他の最高の資格〔王権〕と比べて「広範な民主主義的基盤」ではないような〔選挙〕資格など存在しないからである。なぜなら、「民主主義的な」2つの議院からなる選挙された二院制のうち一つは、官僚ないし世襲貴族の院だからである。うまい言いまわしを見つけ出すだけで有資格の自由主義派と徹底した民主主義派とを統一するのに十分だと考えている政治的仲人にとって、「広範な民主主義的基盤」というスローガン以上に好都合なものがあるだろうか? 広範な民主主義的基盤! それは引き伸ばしたり、圧縮したり、各部分に切り分けたり、再び貼り付けたりすることができる。それを平らにして、裁断し、ジャコバン派の帽子をつくることもできる。逆にそれを使って縄を結い、民主主義の首吊り輪を作ることもできる。それを言葉に合わせて曲げたり、まっすぐにしたり、跡形もなく美辞麗句に溶け込ませ、消滅させ、再び復活させることもできる。これは、水面に浮かび上がるときには捨てられるバラストであり、水中に沈まないようしがみつくことのできる浮き輪である。驚くべきことだ! 家父長制的な黙契から抜け出して、それを、それぞれにきちんと署名と数字の書かれた手形や契約書に置きかえた当のブルジョアジー自身が、政治においては、何でも約束するが誰にも義務を負わないような定式を用いることを進んで選択するのだから。広範な民主主義的基盤! この基盤なるものが存在し始めたときから本書が世に出るまでの全期間にわたるすべての「民主主義的」出版物に、このことについて尋ねたまえ。「広範な民主主義的基盤にもとづいた君主制」、カンプハウゼンはこのように約束した。その相続人にして後継者であるハンゼマンは、このスローガンをより具体的な定式に発展させた。「2院制にもとづいた立憲君主制、両院と国王との協力にもとづく立法権力」。自由主義ブルジョアジーの立憲的建築術の課題は、自分の手を国王に差し出しつつ、その背後で人民からブルジョアジーを守るのに十分な力を残しておくという点にある。2院制にもとづく君主制というのはまさにこの課題を解決することをもくろんだものである。カンプハウゼンの定式を信じたお人好しの民主主義派は、ぽかんと口を開く完全な権利を持つことになった。そして彼らはそのようにした。

ハンゼマン内閣、あるいはその内閣自身が自称した言い方によれば「行動の内閣」は、能動的なブルジョア反革命の内閣であった。それは警察を強化し、市民の民兵を完全に警察機関に変え、出版物を取り締まり、活動家を逮捕した。つまり一言で言えば、「アナーキー」を鎮圧し秩序を強化した。それとともに、絶対主義の復活を系統的に準備した。反動の側もぐずぐずしてはいなかった。反動派は、見せかけの「立憲的」内閣と並んで、影の宮廷内閣を組織した。この「影の内閣」は勢力を動員し政治の動向を決定する力を奪いとった。プロレタリアートに対抗するために、ブルジョア民兵と手に手をとって、通常の警察的弾圧や軍隊を用いるだけでなく、反動派の諸政党は、住民の後進的で堕落した分子をプロレタリアートと民主主義派にけしかけるやり口を、いわば一つのシステムにまで高めた。農村では、僧侶や封建領主たちが、せかせかした都会人に反感を持つ農民を狂信化させ、都市住民にけしかけた。都市では、反動派はごろつき連中を金で雇って民主主義者を襲撃・虐殺させた。彼らは後にユダヤ人ポグロム組織と関係していたことがわかっている。このように、反動派は、通常の軍事的カードルの支援を受けつつ、都市の無頼漢どもと農村の無知蒙昧な連中によるパルチザン部隊を動員したのである。街のくずどもは、国家と道徳と宗教を守る神聖なる戦士の部隊となった。プレーヴェ主義とトレポフ主義(11)の学校を卒業したロシアの読者たちは、この戦術について説明する必要はないだろう。だが言うまでもなく、その戦術が矛先を向けている革命運動が内的原因によって衰滅に向かわないかぎり、この戦術だけでは成功はおぼつかない。

9月11日、ハンゼマン内閣は辞職した。新しい内閣を組織したのは、国王の委任にもとづいて、老将軍プフェル(12)であった。彼は建前上は、憲法への慇懃な敬意と民主主義者に対する節度ある態度を示した。

しかし、それと同時に、反動派は、憲法の打倒と民主主義の完全な破壊に向けた最終準備に着手した。シュレスヴィヒ=ホルシュタィン(13)から戻ってきたウランゲル将軍(14)は、ブランデンブルク伯(15)によって陸軍総司令官に任命された。ベルリンに60台の大砲とともに4万8000人の兵士が派遣された。これらはすべて内部の敵に対処するためのものであった。民兵たちはベルリンでウランゲルを凱旋将軍として出迎えた。いかにも傲慢な軍人スタイルの彼の演説は、自由主義的白痴どもの、歓喜に満ちた拍手喝采で包まれた。ブルジョアジーは、「貴族と絶対主義の精神で」反動を収穫するのを今か今かと待ち焦がれていたのである。

影の宮廷内閣はその手中にますます大きな影響力をかき集め、ついにはプフェルの立憲内閣をブランデンブルクの公然たる絶対主義的内閣にとりかえることに成功した。この作戦は、その後における反革命の種々の成果と同じく、ブルジョア的民兵とプロレタリアートとの流血の衝突によって準備された。反動は、恐れるものは何もないと見ていた。プロレタリアートは革命的だが非武装であり、ブルジョアジーは武装しているが反動的であったからである。11月9日、国会の前に新しい首相ブランデンブルクが姿を現わし、「主権を持った」議会に対し国王の命令を読み上げた。それは議会に対し即時解散を命じるものであった。11月27日には再び国民議会が召集されることになっていたが、その時には、犯罪集団が完全に勝手気ままに活動することができなさそうなベルリンではなく、反動の砦であるブランデンブルクに召集されることになっていた。自由主義の指導者たちは、これが何を意味するのかを理解するのにけっして賢者である必要はなかったし、憤激の高まりに同情するのに革命的ライオンである必要もなかった。しかし、理解は手遅れであり、憤激は無力であった。

11月10日、ベルリンに軍隊が入城した。国民議会は自分たちの部屋から追い出された。同月12日、ベルリンに戒厳令が布告され、市民の民兵は武装解除され、クラブと組合は解散させられ、民主主義新聞は発禁となった。ウランゲルの鋭く研がれたサーベルがすべての神聖な原則に取って代わった。このようにして反革命はその仕事を遂行した。法律上の混乱を解きほぐす代わりに、ブルジョアジーのせいで未完に終わった革命の相続人が現われ、3月18日の人民の獲得物をあっさりと踏みにじった。それはウランゲルのサーベルで人身保護令の羊皮紙を突き通し、銃剣の先端でもって自らの法を、すなわち人民の権利なき法=戒厳令をベルリンに持ち込んだ。国民「主権」の担い手たる人民の代表者たちは蹴散らされ、むなしく家路につき、民兵の小市民たちは武装解除された上で家族のねぐらへと送り返された。憲法の金剛石を熱心に磨き上げていた連中は、抵抗が必要であることを悟った(悟らない方が難しい!)。しかし、抵抗することは、力に力を、ウランゲルの兵士に武装した人民を対置することを、つまりは、革命に訴えることを意味した。裏切りを通じて自己の革命的な非法律的起源を否定した国民議会は、このような英雄的行動に足を踏みだすことができなかった。

たしかに、市民の民兵は国民議会を解散させることを拒否し、その司令官は、「流血の衝突を避けるために」民兵は議会を守るだろうと宣言した。労働者もまた国民議会に対する支持を約束した。彼らは議会に次のように書き送った――「もし誰かが人民の権利と人民の代表者をあえて侮辱するならば、ベルリンの労働者は手に武器を持って諸君の訴えに応じるだろう。労働者は、諸君と人民の自由を裏切ろうとする者が誰であろうと、自分たちの手、自分たちの血を諸君に捧げるだろう」。労働者は民兵の司令官に武器を要求したが、武器は渡されなかった。プロレタリアートは、ブルジョアジーによってかくも恥辱的に裏切られてきたにもかかわらず、再び深い政治的理想主義を発揮した。この理想主義に突き動かされて、この階級は、自由が問題になるたびに、たとえそれが制限され、ブルジョアジー自身によって簒奪されたブルジョア的自由であっても、この自由を守るために最も危険な地点へと赴いたのである。しかし、国民議会は、この危機的瞬間にあってさえ、民兵と労働者に依拠することができなかった。抵抗の必要性は明らかであったが、国民議会は人民の能動性

〔積極性〕を恐れた。それゆえ、議会は、抵抗する、ただし消極的に〔受動的に〕という趣旨の決議を上げたのである。国民議会はその経歴を3月18日に対する裏切りから開始し、無力な抵抗によってその経歴を閉じたのだ! 「消極的抵抗」! 政治的貧困にまみれた国会は、自己の惨めな無力さを露わにするだけでは満足せず、さらにこの無力さに明確な名称を与え、それを採決し、国全体の振る舞いを指示する法にさえした。消極的抵抗! プロレタリアートに対してはあれほど攻撃的であったブルジョアジーが、自由に対する反動の側の能動的攻撃に対してはまさにこのように決議に書き記したのである。11月26日、226人の議員が密かに集まり、納税の拒否を、消極的抵抗の戦術に依拠した最高度の措置として決議した。しかし、言うまでもなく、足の先から頭のてっぺんまで武装した王政に対して納税を拒否するよう求められた人民は、「消極的に」抵抗することなどできなかった。税の徴収の際に混乱が生じ、それを理由に懲罰がなされた。地方では、民主主義者

〔民主党〕は積極的な抵抗を組織しようとした。ライン地方の民主党の委員会――そこにはマルクスもメンバーに含まれている――は、武器を手にとって議会とその決議を守るよう訴えた。ラインの委員会と完全に意見が一致していたラサールは、デュッセルドルフとナイスで抵抗を組織しようと試みた。彼は武装して税の徴収と闘うよう呼びかけ、デュッセルドルフの予備役兵にこう手紙を書いた――「消極的抵抗は使いはたされた。われわれは国民議会に懇願している、武器を取るようわれわれに訴えよ、と!」。彼はデュッセルドルフ委員会で武器を獲得する必要性を訴え、寄付名簿を広く配布して、王権との闘争のためにお金と武器を寄付するよう訴えた。彼は農民に合図とともに一斉蜂起するよう訴え、ナイスでの演説でも同じ訴えを行なった――「デュッセルドルフで蜂起への合図が出されるや否や、すべての者はシュレージェンで一斉に蜂起に立ち上がらなければならない」。これらのいっさいは、後にラサールに対してなされた起訴の材料としても役立つものでもあった。議会のピラトたち(16)は、「消極的抵抗」という酒で手を洗いながら、事態が順調に進行するがままに任せていた。これでは勝利などおぼつかないのは当然であった。反動は3月18日に対する復讐を遂行した。民主主義は容赦なく抑圧された。陪審裁判におけるラサールの演説は、プロイセン民主主義に対する一種の「告別の辞」であった。

Ⅱ

『陪審裁判演説』はラサールによって読み上げられたものではない。その初版は読者に次のように告知していた。

「かくも専横な国王の司法権力のせいで、被告は、陪審裁判の法廷に集まった大勢の聴衆の前でこの演説を読み上げることができなかった。法廷からは聴衆が排除され、その結果、被告は、権力の一声によって公開性が根絶された後で弁論を行なうことは、自己の品位に劣ることであるとみなした。被告は一言も言葉を発することを拒否した。それにもかかわず、陪審員たちは被告に無罪の評決を与えたのである」※。

※原注検事はラサールを個人的な敵として迫害した。ラサールは、国王の権力に対して蜂起を呼びかけた罪で陪審裁判にかけられただけでなく、官僚と軍隊に対して武装抵抗を呼びかけた罪で懲戒裁判にもかけられた。後者の罪が前者の罪の一部であるのはまったく自明であったにもかかわらずである。裁判長は、ラサールの演説の一部が、前日に出版物として出され、社会的平穏を脅かすという理由で聴衆を追い出した。こうした決定に対して被告は激しく抗議したが聞き入れられず、それゆえ弁論を拒否したのである。ラサールは陪審員たちに対し、公開性が暴力的に弾圧されたことに鑑みて自らの職務を拒否するよう訴えた。陪審員たちはそこまではやらなかったが、それでも評決の際には無罪を宣告した。それにもかかわらず、ラサールは6ヵ月間も獄中に入れられたのである。

演説は読み上げられなかったが、それでもその意義は完全に保持されている。形式は司法的であるが、本質的にはそれは政治的なものであった。これはプロイセンの反動に対する勇気ある挑戦であり、自由主義派に対する、抑えた調子ではあるがそれでも容赦のない起訴状であり、そしてすでに述べたように、プロイセンの革命的民主主義派に対するすばらしい「告別の辞」である。

1848年の運動において、ラサールは、ブルジョア反政府派の左派の革命的翼と行動を共にしていた。しかし、演説の中で社会民主主義共和国の支持者だと自称していたラサールは、その世界観の点で必然的にブルジョア民主主義を越えていた。しかし、ブルジョア民主主義に加わることによって、ラサールは、マルクスやエンゲルスと同じく、自己の直接的な政治的義務を果たしたにすぎなかった。後進的なドイツにおいては、独立した政治的労働者運動はまだまったく存在していなかった。こうした状況のもとで、思いがけなく展開されつつあった革命的事件に参加することは、ラサールのような社会主義者にとって、急進的ブルジョアジーと共同活動を行なうこと以外の何ものも意味しえなかった。以上の観点から、演説の中でラサールが「統一」の必要性について語っていることを理解しなければならないし、そのことは、経験の乏しい多くの人々に静かな喜びを与えうるものでもあろう。彼が危機的瞬間に民主主義派の陣営の中に解体を持ちこむことができるのは、民主主義派の外部に存在する何らかの勢力に依拠することができる場合のみであり、民主主義派との闘争がこの新しい戦闘的勢力の力を増大させる場合のみである。しかし、ラサールは、このような勢力はまだ存在していないと考えていた。その後まもなくして、大衆への影響力をめぐって、ブルジョア的なジャコバン民主主義派との公然たる容赦のない闘争が起こった。そして、『陪審裁判演説(Assisen Rede)』は、まるで、民主主義クラブのメンバーであったラサールから、全ドイツ労働者同盟の創始者たるラサールに宛てた遺言状のように見える。

人民代表制に対する反動派の、勝利に満ちた11月の暴力を擁護するプロイセンの王政的司法制度と正面から対峙していたために、ラサールはその陪審裁判演説の中で、圧殺された人民代表制そのものに対しては最大限の政治的自制を発揮しながら自己の見解を展開している。自由主義的反政府派の不決断、無気力さ、奴隷根性を、彼は可能なかぎり譲歩や話しあいの姿勢として提示しており、そうすることでなおいっそう鋭く政府の暴力的戦術を際立たせようとした。ただ一つの場合でのみ、事業の利益のために――自己弁護の事業にとってだけでなく、自由の大義にとっても――ラサールは、自らの怒りのあらゆる重みを穏健な議会に叩きつけている。それは例の「消極的抵抗」の問題にかかわってのものである。

彼は言う――「消極的抵抗についてであるが、諸君、われわれはこの点に関してはわれわれの敵とさえ同意せざるをえない。すなわち、国民議会の消極的抵抗はいずれにせよ犯罪であったということである。2つに1つだ! 王権がその所業を遂行することによって自ら法となるのか、その場合には、国王の合法的権利に対立し国内に内乱を引き起こそうとする国民議会は、いずれにせよ反乱者と騒乱者の徒党であるということになろう。あるいは、王権の所業が非合法的な暴力であるのか、その場合には、人民の自由は能動的に

〔積極的に〕、血と生命をもって擁護しなければならなかったろうし、国民議会は公然と全国に武器を取るよう訴えなければならなかったろう! いずれにせよ、この珍品、すなわち消極的抵抗は、人民に対する臆病な裏切りであったし、人民の権利を擁護するという国民議会の義務を裏切るものであった。…………消極的抵抗は、諸君、自分自身の中での抵抗であり、いっさいを耐え忍ぶ抵抗であり、抵抗されない抵抗であり、抵抗にあらざる抵抗である。……

消極的抵抗とは、外に表示することのない抽象的な悪意である。王権が人民の自由を実力で奪い取っているというのに、国民議会は悪意でもって人民を守るよう命じるのである!」。

それから14年後、王権と人民代表制との衝突が新たに先鋭化した時期に、ラサールは消極的抵抗に対する批判を再び行なっている。1862年11月、その報告文書『次は何か』の中で、ラサールは次のことを証明している。絶対主義が紙の憲法の背後に隠れているプロイセンでは、消極的抵抗の戦術を適用することはできない。それはそもそも抵抗にならないか、あるいは消極的

〔受動的〕なものにならないかのどちらかである。政府との闘争手段として、あるいは単なる脅しの手段として納税を拒否することは、イギリスのような国、すなわち、憲法が本当に国を支配していて、組織力が人民の手中にあり、すでに存在しすでに獲得されている立憲的機構をいつでも好きなときに、王権の反憲法的企図に対して対置することができるような国でのみ有効である。しかし、エセ立憲的体制しかないプロイセンにおいて、納税を拒否することは、公的権利のレールに沿った消極的抵抗の手段によって遂行することはできない。納税の拒否は、1848年11月と同じく遂行することができないで終わるか、合法性の堤防からあふれ出して、人民蜂起の段階にまで至るかのどちらかである。このことを最もうまく説明するために、ラサールは、プロイセンとイギリスでこの納税拒否を実行した場合に生じる結果を具体的に描いてみせた。彼はこう論じている――議会が何らかの税金の支払いを拒否し、政府が税金を強制的に徴収する決断をしたと仮定しよう。イギリスの徴税官は金を集めに私のところにやってくる。私は抵抗し彼を家から追い出す。私は裁判にかけられるが、裁判所は私を無罪にし、それどころか、私が明白な法違反を許さなかったことをもって私に対する賞賛を表明しさえするだろう。徴税官は再び現われるが、今回は兵隊を引き連れている。私は再び友人や家族とともに抵抗する。兵隊は発砲し、住民を負傷させ殺害する。私は彼らを裁判にかける。たとえ彼らが上官の命令によって発砲したとしても、だ。しかし、イギリスでは上からの命令といえども法律に反する行為を正当化するものではないので、兵士は殺人の罪で死刑を宣告される。さてここで、兵隊の発砲に応じて、私が友人たちとともにこちらも発砲し、彼らの一部を負傷させ、殺害したと仮定しよう。すると今度は私が裁判にかけられる。裁判所は最初の場合と同様、私を無罪放免する。なぜなら、私は暴力に抵抗したにすぎないからである。すべてのイギリス人は今回の衝突のすべての経過と結果をあらかじめ知っており、それゆえ、落ちついて、自信を持って納税を拒否する。政府は敗北を甘受せざるをえない。人民に対抗して軍隊に訴えることは政府にはできない。イギリス陸軍はあまりにも小規模であり、その内実も、またその数が増えるかどうかも、完全に議会の善意に依存しているからだ。イギリスの軍事システムにおける立憲的優位性を具体的に描き出しながらも、ラサールは、言うまでもなく、このシステムが、常備軍の全面的廃止やそれを民兵に置きかえること、すなわち人民の武装に置きかえるといった民主主義的綱領からはまだまだほど遠いことをよく理解していた。

さらに。裁判所の抵抗にぶつかり、軍隊の中にもしかるべき支持を得られなかったイギリス政府は、人民との闘争において官僚を当てにすることさえできない。官僚は、勝利が政府の側に訪れると確信している時には、熱心で不屈で精力的である。だがイギリスでは、王権と議会とが衝突したときには、役人たちは、自分たちの地位と俸給とを維持したければ、人民の側に移行するしかない。となれば、首相は、ただ「我慢のならないろくでなしの集団」といっしょにしか税を徴収したり、大砲をぶっぱなしたり、監獄にぶちこんだりするしかない、ということである。だが、これは明らかに絶望的な事業である。こうした状況のせいで、イギリスでは、政府に譲歩させるには、納税の拒否を議会が命じるだけで十分なのである。

プロイセンではまったく事情が異なる。そこでは、議会の決定にもかかわらず、政府はきわめて精力的に税金を徴収するだろう。もし私が税金徴収官を追い払ったとしたら、プロイセンの裁判所は、権力に逆らった罪で私にさっさと懲役刑を言い渡すだろう。兵士が発砲し人々を殺害したとしても、彼らは、上官の命令にしたがっただけだという理由で裁判にもかけられないだろう。もし私が彼らに発砲し、何人かを殺害したとすれば、私は裁判にかけられて死刑を宣告されるだろう。プロイセンでは、軍隊、裁判所、官僚は王制政府の手中にあり、いつでも人民にけしかけることができる。

こうした状況のもとで、自足的な手段として税の支払いを拒否することは、いかなる成功ももたらさないだろう。

このように――とラサールは結論する――、納税拒否が真の闘争手段となるのは、それが、すでに自分たちの側に組織された力のすべての現実の手段を確保している人民、すでに砦を占拠している人民、そうした人民の手中にある場合のみである。それに対して、ただ紙に書かれた憲法しか持っていない人民、ましてや、いかなる憲法も持っていない人民の手中にあっては、この手段はいかなる力も持たないのである。「まだこれから砦を占拠しなければならない人民にとっては、納税の拒否は全人民的蜂起を促進する手段としてのみ意義を持つだろう」。

プロイセン人民が1848年11月に消極的抵抗という贅沢を許すことができるのは、人民が同じ年の3月に自らの革命的勝利の結果を組織的に定着させすることができた場合にかぎられる。

彼らはただちに、組織され訓練された反動の支柱たる常備軍を解散させなければならなかった。そして、武装したブルジョアの集合体としての民兵ではなく、真に全人民的な民兵を創設しなければならなかった。警察を含む全官僚機構を刷新し、選挙制と、司法への責任制という原則にもとづいて官僚機構を組織しなければならなかった。裁判所を選挙制と、行政からの独立という原則の上に立脚させなければならなかった。軍隊、裁判所、官僚機構の外部には権力はなく、主権性もない。最高の権力が、言葉の上ではなく現実の上で人民に属するのは、裁判所と官僚機構が人民に責任を負い、軍隊が人民自身である場合のみである。勝利した3月革命は反動勢力を解体し、自分自身を武装させなければならなかった。もしこれらのことがなされていたならば、ウランゲル将軍が好きなときに自分の騎兵ブーツに憲法を巻きつけることなどできなかったろう。しかし、これらのことはなされなかった。

ベルリンの街頭での人民の決定的な勝利の後、自由主義ブルジョアジーは、兵隊、大砲、サーベル、警察、裁判所、検事を王権の手中に残した。

自由主義ブルジョアジー自身は、消極的抵抗によって武装しただけであった。彼らは、自分たちの控え目さが効を奏して、最も安定的で、最も魅力的で、最も理性的な自由が、すなわち、憲章によって命じられた自由が自分たちのものになるだろうと期待した。だが、「理性的な」自由の代わりに、彼らは、戒厳令によって「命じられた」のである!

どの政党も誤った行動を取ることはある。だが、「若者の誤り」もあれば、早老病者の罪もある。1848年の決定的な時期に自由主義ブルジョアジーが犯した誤りは、完全に第2のカテゴリーに属する。経験は彼らを学ばせたのではなく、堕落させた。彼らにとって政治は偽善の学校であった。

同年7月、ハンガリーの民族主義政治家の指導者の1人アノンイ伯は、農民集会の場での演説の中でオーストリア政府に厳しい評価を加えていた。そのとき群衆の中から一つの叫び声が上がった――「われわれはすでに大鎌を研いでいる!」。それに対して伯爵はこう反論した――「大鎌で連発銃に対抗することはできない。だがわれわれには痛みを伴わない古い武器がある。法律の条文がそれだ! それはわれわれよりも強力であり、連発銃よりも強力なのだ」。

この弁士はおそらく、農民の鎌をかくも見事に否認することを可能にした自分の機知に大いに満足したことだろう。しかし、このハンガリーの伯爵に過去の教訓から少しでも学ぶ能力があったならば、おそらくは、憲法の条文にもう少し少ない敬意で接し、農民の鎌にもう少し大きな注意を向けたことだろう。ハンガリーの民族主義的反政府派が条文に示したこの崇拝は、常に巨大なものだった。しかし、それは、連発銃から何ものも救わなかっただけでなく、1848年の火打ち銃からさえも救わなかった。民族運動のこの指導者は当時、フェルディナンド王によってハンガリーに下賜された憲法の基盤に立つことを誓約した。そして彼らは正しかった。条文は彼らに味方した。だが、クロアチアの地方長官エラチッチとその軍隊が彼らに敵対し、ヴィンディシュグレーツの軍隊も敵対し、ニコライ一世の14万の軍隊も敵対した。「法の基盤」にとどまろうと努力したコシュートはそれでもやはり国家的裏切り者として非難された。勇敢なハンガリーの将軍アウリチは自国の裁判所と国会の前でさえ、憲法に対する自らの忠誠を宣言した。明らかに、条文は彼に味方した。しかし、彼の敵は銃と絞首台を持っていて、アウリチは他の多くの友人たちとともに絞首刑に処された。条文は犠牲者の誰1人としてオーストリアの反革命の血まみれの手から救い出すことはできなかった。

「合法的な抵抗」は武力によってつくり出された。そして、この力がハンガリー人に優位性を与えるやいなや、彼らの指導者は憲法に対する忠誠をさっさと清算し、ハンガリーは独立国家であると宣言した。

反動は力を合わせてハンガリーの蜂起を鎮圧し、ハンガリー人は後に、革命によって獲得され反動によって奪い取られたものを少しずつ取り戻すしかなかった。今やハンガリー人の闘争は再び憲法の枠組みに固執するようになった。人民は大鎌を研ぎはじめたが、ブルジョア指導者は、アノンイ伯と同じく、何も忘れず何も学ばなかった。彼らは、自分たちの狭い視野を越えて運動が発展しないようにするという自己の役割を再び果たすようになった。

わが国の革命においても、ストルーヴェやミリュコーフやペトルンケヴィッチ(17)やロジチェフ(18)はまったく同じ役割を果たしているのではないのか? 歴史の経験は自由主義ブルジョアジーを学ばせたのではなく、ただ堕落させただけであった。

しかし、ラサールの演説に話を戻そう。それはわれわれロシア人にとって、警告の声として興味深いだけでなく、注目すべき人間的ドキュメントとしても興味深い。そしてより成熟した年になってラサールは、自分の自我を愛することも隠すこともできなかった。驚くべきことではないだろうか、わずか24歳の青年の演説の中に、この人物のすべてが姿を現わしていることは。そのすべての力と、そのすべての弱点が。

ラサールは、その演説の中で、政治的運動全般の中でと同じく、革命活動の古典派であった。マルクスにとって第一の課題にして第一の義務が事態をその意識下の原因にまで掘り下げて説明することであったのに対して、ラサールは何よりも、現在事態を前に動かしうる生きた力を明らかにしようとした。彼が自分の研究活動に取り組んだのは、彼自身見事な水準に達していた科学の発展のためにではなく、また、彼がその全身全霊を捧げていた労働者運動全体のためでさえなく、その時々における特定の政治行動のためであった。後に彼はエンゲルスに宛ててこう書いている――「私は自分のなしうることを一部でも実際に実行することができたなら、私は自分の知っていることを喜んで書かずにほうっておくだろう」。マルクスについて、労働者運動の意識性の体現者であったと言うことができるとすれば、ラサールについては、労働者運動の張りつめた意志であったと言うことができるだろう。

この2人の心理学的タイプの相違は、まったく同種の告発をなされたマルクスとラサールのそれぞれの弁論のうちにはっきりと示されている。マルクスは、ケルンの陪審裁判で行なった演説の中で、全般的には、ラサールが数ヵ月前に、読み上げられなかった演説の中で擁護したのと同じ観点を提示している。しかし、ラサールとは対照的に、マルクスは、相手と直接やりあうほど寛容な人間ではなかった。彼にとって、個々の相手は本質的に存在していなかった。彼にとって連中は「階級の器官」でしかなかった。彼らの論告は、支配階級の利益の公式の反響であった。彼らはマルクスを、これこれの条文に違反していると告発した! だが、目の前に世界的な社会革命的展望が開かれているときに、個々の条文に何の意味があろう。法律に違反し、社会的基盤を揺るがした? 裁判官のおとぎ話だ! 社会は法律にもとづいているのではないし、その違反によって社会が揺らぐわけでもない。反対である。法律が社会にもとづいているのだ。3月から11月にかけてのプロイセンの憲法騒乱はマルクスにとって、社会的諸力と階級的諸利益の闘争の現われでしかなかった。マルクスは法廷で自分の弁論を行なったのではなく、たまたま陪審員としてそこに出席することになった聴衆に対して、政治情勢を解明しその理解を助けたのである。

ラサールも知っていた――というのも、彼は、たとえばリープクネヒト(19)と同じ意味でマルクスの「弟子」であったわけではないにせよ、それでもマルクスの思想的影響のもとにあったからだが――、法律的観点が社会発展の表面を上滑りするものでしかないことを。また、法律が、社会的精神と社会的諸要求が権利というスクリーンに反映したものにすぎないことを。しかし、ラサールは、その弁論の中で、この高みから権利の地盤、既存の憲法の土壌に降り立つことで、相手にとっても自分の議論をより理解しやすいものに、より説得力あるものにするよう意を用いた。

マルクスは、法廷の聴衆の前で、自分の敵がすでに時代遅れになった社会構成体の代表者であることを暴露した。ラサールは、聴衆の眼前で裁判の相手と闘った。マルクスは、一般化という手段だけで相手の足元を掘りくずし、相手を破滅させた。それに対してラサールは相手に直接襲いかかる。彼は、決定的で致命的な打撃を与えて勝利を収める前に、相手のあらゆる無防備な場所に攻撃を加える。自分の思想の輝ける勝利と決闘の楽しみを引き延ばすために、ラサール自ら、自分のありあまる論拠を相手にも分け与え、相手が本来可能であったよりも賢明で慧眼で首尾一貫した議論をあえて展開させてやり、自分の武器庫から武器の一部を相手に提供する――そしてその上で、偉大な精神によって支配されたそのすばらしい思想に誇りを持ち、自己の勝利をあらかじめ確信したこの人物は、確固とした足取りで相手に近づき、剣と鎧に太陽の光をきらきら反射させながら、力強く剣を交え、相手をそのすべての陣地から放逐し、塵あくたの中を這いずりまわることを余儀なくさせ、勝者の足元にひれ伏させた。

『陪審裁判演説』はラサール的攻撃の生きた見本である。それは、長大な頁の全編にわたって、衰えることのないエネルギーを持って恐るべき攻撃を加えつづけている。それは鉄の手で次から次へと論拠を繰り出す。それは諸君に息つく暇を与えず、注意を逸らすことを許さない。そして時おり諸君はこう叫びたくなる――「彼の右手に握られた石は何と重いことか!」。最後に、結論にまで至った諸君は、喜びと著者への誇りをもって、著者とともにたどってきた道を振りかえることだろう。

明らかに、演説の中には種々の欠陥――内的および外的な――があるのを指摘することができるだろうし、論理展開の中に、時に説得力を損なうような行きすぎが見つかることだろう。弁論における繊細な弁証法が詭弁に陥りかねない時もある。所々、パトスが見せかけの雄弁になっている場合もある。しかしそれは、論理の貴金属によって建造され怒りのパトスのゴチック式尖塔によって霊性を与えられた壮麗な建造物の、その壁にある引っ掻き傷にすぎない。

Ⅲ

1848年の後、自由主義ブルジョアジーはすでにプロイセンではいかなる役割も果たさなかった。彼らはまだ1850年代には存在していたが、ただ無力にもがくだけであり、後悔の念にさいなまれながらビスマルクの足元にひれ伏すのが関の山であった。彼らの短くも哀れな運命は、ドイツ革命全体の短く哀れな運命と密接に結びついている。

《フランス大革命に比べれば、プロイセンとオーストリアの革命は、驚くほどそのスケールが小さい。それは一方ではあまりに早く起こったのであり、他方ではあまりに遅れて起こったのである。ブルジョア社会が過去の支配者たちを根本的に清算するために必要な巨大な力の緊張に達しうるのは、封建的専制に対して決起する全国民の強力な一致団結によるか、あるいは、自らを解放しようとしているこの国民内部における階級闘争の力強い発展によるかしかない。第一の場合、それは1789~1793年に起こったのだが、旧秩序の激しい抵抗によって凝縮された国民的エネルギーは、反動との闘争の中で完全に使い果たされてしまう。第2の場合、それは歴史上いまだかつて起こったことがなく、われわれはそれを可能性として考察するのだが、歴史の暗愚な反動勢力に勝利するために必要な活動的エネルギーが、ブルジョア的国民の中で「内乱的」階級闘争を通じて形成される。大量のエネルギーを飲み込みブルジョアジーから主役を演じる可能性を奪う峻烈な内部闘争が、ブルジョアジーの敵たるプロレタリアートを前景に押し出し、1ヵ月で10年分の経験を与え、彼らを第一線の地位に立たせ、強く引き締められた権力の手綱を彼らに委ねるのである。断固としており狐疑逡巡しないプロレタリアートは、事態に強力な推進力を与える。

さながら獲物に飛びかからんとしているライオンのように、すべての力を一身に集中している国民か、それとも、闘争の過程で全面的に分裂することによって、全体としては手に余るような課題を遂行するために自分自身の最良の部分を解き放った国民か――この2つは、もちろん論理的な対比においてのみ可能な純粋型としての対極的タイプである。

中間的な状態は、多くの場合がそうであるように、ここでも最悪である。1848年につくり出されたのも、この中間的な状態であった。

フランス史の英雄時代に見られるブルジョアジーは、開明的で、活動的で、しかもそれ自身の置かれた状況の矛盾をまだ露呈していないブルジョアジーであり、寿命のつきたフランス旧体制のみならず全ヨーロッパの反動勢力にも対抗し、新しい秩序のための闘争を指導することを歴史によって委ねられたブルジョアジーである。ブルジョアジーは、次から次へとさまざまな分派の姿をとりながら、国民の指導者としての自覚をしだいに高めていき、大衆を闘争に引き入れ、大衆にスローガンを与え、闘争戦術を指示した。民主主義派は政治イデオロギーによって国民を統一した。人民――都市小ブルジョア、農民、労働者――はブルジョアジーを自分たちの代表に選んだ。そして、その選ばれたるコミューンが人民に与えた指令は、自己の救世主的役割を意識するにいたったブルジョアジーの言葉によって書かれていた。革命期において、階級的対抗関係も露呈されはしたが、革命闘争の抑えがたい慣性力はブルジョアジーの最も不活発な分子を次々と政治的道程から振り落とした。どの層も自らのエネルギーを後続の層に手渡すことで舞台を去っていった。こうして全体としての国民は、自らの目的のためにますます先鋭で決定的な手段をもって闘った。運動に加わった国民的中核から有産ブルジョアジーの上層が離脱してルイ16世との同盟に走ったとき、すでにこのブルジョアジーに対立するようになっていた国民の民主主義的要求は、普通選挙権と共和制を求めるまでになっていた。それは、民主主義の論理的に必然的な形態であった。

フランス大革命は実際に国民的な革命であった。そればかりではない。支配と権力と完全な勝利をめざすブルジョア体制の世界的闘争が、ここでは一国的な枠の中にその古典的表現を見出したのである。》

《1848年にはすでに、ブルジョアジーはこのような役割を果たすことができなかった。彼らは自らの支配にとって障害となっている社会体制を革命的に解体する責任を引き受けることを望まず、またそうする能力もなかった。われわれはすでにその原因を知っている。彼らの課題は――彼らもそのことをはっきりと理解していたのだが――旧体制の中に、必要な保障、それも自らが政治的に統治する保障ではなくて旧勢力と共同で統治する保障を導入することにあった。彼らはフランス・ブルジョアジーの経験によってずる賢くなり、フランス・ブルジョアジーの裏切りによって堕落し、フランス・ブルジョアジーの失敗によって怖気づいていたのである。彼らは大衆を旧体制に攻撃を加えることに向けて指導しなかっただけではなく、自分たちを前方に駆り立てようとする大衆に反撃を加えるために旧体制に寄りかかったのだ。

フランスのブルジョアジーには、自らの革命を大革命たらしめるだけの能力があった。彼らの意識は社会の意識だった。そして、どんなものであれ、政治的創造行為の目的、課題としてあらかじめ彼らの意識をくぐり抜けることなしには、制度に体現されえなかった。彼らは、自らのブルジョア的世界の制約を自分自身から隠すために、しばしば芝居がかったポーズに訴えた――だがそれでも彼らは前進したのである。

それに対してドイツのブルジョアジーは、最初から革命を「遂行」しなかっただけでなく、革命から離れて立っていた。彼らの意識は自らの統治のための客観的条件と対立していた。革命の遂行は彼らによってではなく、彼らに対立してはじめて可能であった。民主主義制度は、自らの闘争目標としてではなく、自らの安寧を脅かすものとして、彼らの脳裡に映った。

1848年に必要だったのは、ブルジョアジーにかまわずに、ブルジョアジーに逆らってでも事態を指導することのできる階級、自らの圧力でブルジョアジーを前方に駆り立てるだけでなく、決定的な瞬間には自らの進路からブルジョアジーの政治的屍を投げ捨てる用意のある階級だった。

都市小ブルジョアジーにも農民にもこういった能力がなかった。

都市小ブルジョアジーは過去に対してのみならず、未来に対しても敵意を抱いていた。依然として中世的諸関係に縛られていたが、すでに「自由な」工業には対抗できなかった。依然として都市に根をはっていたが、影響力の面ですでに大中ブルジョアジーに凌駕されていた。自らの偏見にとらわれ、事件の轟音に耳を聾され、搾取しながらも搾取され、貪欲ではあるが、その貪欲さの点でも無力だった。このような時代遅れの小ブルジョアに世界的事件を指導できるはずがなかった。

農民はそれ以上に独自の政治的イニシアチブを欠いていた。何世紀にもわたる隷属と貧困に打ちひしがれ、怒りを充満させ、新旧の搾取のあらゆる糸でつながれている農民は、ある時点では、混沌たる革命的力の豊かな源泉であった。しかし、ばらばらに分散し、政治と文化の神経中枢たる都市から隔絶され、愚昧で、村の境界内に視野が限定され、都市で生まれたものすべてに対して無関心な農民は、指導的意義を持ちえなかった。農民は肩から封建制の重荷が取り除かれるとすぐに安心してしまい、彼らの権利のために闘争してきた都市に対して、恩を仇で返した。解放された農民は「秩序」の狂信者となったのである。

インテリゲンツィア民主主義派は階級的力量を欠き、自分の姉である自由主義ブルジョアジーの政治的尻尾としてその後に従ったり、あるいはまた危機的な瞬間にブルジョアジーから離れて自分の無力をさらけ出したりしていた。彼らは未成熟の矛盾の中ですっかり混乱し、この混乱をいたるところに持ち込んだ。

プロレタリアートはあまりに脆弱であり、組織も経験も知識も欠いていた。資本主義の発展は古い封建的諸関係の廃絶を不可避のものとするほどに進んではいたが、新しい生産関係の所産である労働者階級を決定的な政治的勢力として登場させるほどには進んでいなかった。プロレタリアートとブルジョアジーとの対立は、ドイツの一国的枠の中でさえ、もはやブルジョアジーが大胆に国民的ヘゲモニー勢力の役割を果たすことができないほど十分に進んでいたが、プロレタリアートにこの役割を引き受けさせるほどには進んでいなかった。革命の内部対立は、たしかにプロレタリアートを政治的自立に向けて準備してはいたが、しかしこの内部対立は、行動のエネルギーと団結を弱め、力を無益に浪費させ、革命がその最初の成功の後に苛立ちながら同じ場所で足踏みしたあげく、反動から攻撃を浴びて後退することを余儀なくさせたのであった。

オーストリアは、革命期における政治的関係のこのような中途半端さと未完成さがとりわけ先鋭で悲劇的であった一典型を与えた。

ウィーンのプロレタリアートは、1848年に驚くべき英雄主義と尽きることのないエネルギーを発揮した。彼らは、闘争目標を総じて理解することのないまま、手さぐりでさまざまなスローガンを掲げつつ、ぼんやりした階級的本能だけによって突き動かされながら繰り返し火中に身を投じた。プロレタリアートに対する指導権は、驚くべきことに学生に移った。彼らは、その行動力のおかげで、大衆に対して、すなわち事態に対して大きな影響力を享受することのできた唯一能動的な民主主義グループだった。学生たちは、疑いもなく、バリケードの上で勇敢に闘うことができたし、労働者と心から交歓することもできたが、しかし彼らは、街頭に対する「独裁」を自らに委ねた革命の歩みを方向づけることはまったくできなかった。

このような社会関係の結果として、次のような事態が生じた。5月26日、ウィーンの全労働者が学生の呼びかけに応じて決起し、学生(「アカデミー部隊」)の武装解除に対して闘争したとき、首都住民が全市をバリケードで覆い、驚くべき力量を発揮して市を掌握したとき、オーストリアが武装したウィーンのために立ち上がったとき、逃亡しつつあった王制が重要性を失い、人民の圧力下に最後の部隊が首都を退去し、かくてオーストリアの政権が相続人なき財産と化したとき――このときに権力の舵を握るべき政治勢力が欠けていたのだ。

自由主義ブルジョアジーは、このような略奪的な方法によって得られた権力を行使するのを意識的に望まなかった。彼らはただ、寄るべなきウィーンからチロルに放逐された皇帝の帰還を夢みていた。

労働者は反動を打倒するに十分なほど勇気があったが、権力を受け継ぐためには組織性と意識性が不十分であった。強力な労働運動はあったが、明確な政治的目標を掲げたプロレタリアートの高度に発達した階級闘争はなかった。権力の舵を握る能力を欠いていたプロレタリアートは、ブルジョア民主主義派を動かしてこの歴史的偉業を行なわせることもできなかった。またブルジョア民主主義派も、彼らにはよくあることだが、最も必要な瞬間に姿を消してしまった。この逃亡者にその義務を遂行するよう迫るためには、いずれにしても、自ら臨時労働者政府を組織するのに匹敵するほどの力量と成熟が必要であった。

全体として、1人の同時代人がいみじくも次のような言葉で特徴づけたような情勢が生じたわけである。「ウィーンで共和制が事実上成立したのに、不幸にして誰もそれに気づかなかった」。…誰にも気づかれなかった共和制は、ハプスブルク家に席を譲って、舞台から長期にわたって姿を消した…。ひとたび逸した機会は、2度と戻ってはこないのである。

ハンガリー革命とドイツ革命の経験から、ラサールは、今後革命はプロレタリアートの革命闘争のうちにのみ支えを見出すことができる、という結論を引き出した。

マルクスに宛てた1849年10月24日付の手紙の中で、ラサールは次のように書いている。

「ハンガリーには、他のいかなる国よりも闘争を成功裡に完遂するチャンスが存在した。というのは、他にも理由はあるが、とりわけそこでは諸党派が西ヨーロッパにおけるような明確な分裂、鋭い対立にまでまだ達していなかったし、またそこでは革命が顕著に国民的独立闘争という形をとっていたからである。それにもかかわらずハンガリーは敗れた。それはまさに民族政党の裏切りの結果であった」。

ラサールはこう続ける。

「このことから私は、1848年および1849年のドイツの歴史とも関連して、確固たる教訓を導き出した。すなわち、ヨーロッパではもはや、最初から純粋に社会主義的な闘争だと宣言されないかぎりは、いかなる闘争も成功しえないということ、社会的諸問題がただ単に漠然とした要素として入っているだけで、それが舞台の後景に退いているような闘争、あるいは国民的復興とブルジョア共和主義の旗のもとに表面的に遂行されるような闘争は、けっして成功しえないということ、これである」…※。》

※原注『F・ラサールの手紙』、サンクト・ペテルブルク、1905年、7頁。

《ここでは、この決定的な結論に対する批判については論じないでおこう。いずれにしても、この結論において無条件に正しいのは、19世紀中葉にすでに政治的解放という国民的課題が、全国民の一致団結した圧力によっては解決されえなかったという点である。自らの階級的地位の中から、しかもその中でのみ、闘争のための力を汲みとるプロレタリアートの自立した戦術だけが、革命の勝利を保証しうるであろう。》

それから半世紀以上が経った。ブルジョア革命の舞台にはロシアが立っている。今ではブルジョアジーからイニシアチブと断固とした姿勢を期待することは1848年当時よりもずっと不可能である。一方では、障害がはるかに巨大なものとなっており、他方では、国民の社会的・政治的分裂は不可避的にいっそう深く進行した。民族ブルジョアジーと世界ブルジョアジーとの暗黙の結託は、封建制解体の困難な過程に恐るべき障害を設け、この過程が有産階級と旧秩序の代表者たちとの協定――人民大衆を抑圧するためのそれ――以上に先に進まないように努力した。実際、民主主義的戦術は、こうした状況のもとでは、自由主義ブルジョアジーとの闘争の中でのみ発展しうる。このことをはっきりと理解しなければならない。敵に対する国民の虚構の「統一」ではなく、国民内部の階級闘争の深い発展こそが、われわれの取るべき道である。

偉大なエジプト的労働

〔壮大な目的を達成するための過酷な労働のこと。エジプトのピラミッドを建設する労働から来ている〕が階級闘争の偉大な力によってのみ成し遂げられうるということを理解しようともしないし、理解することもできないインテリゲンツィア民主主義派は、運動の足に無力にからみつき、その手にしがみつき、自らの統一の呪文――反動的であると同時に無力でセンチメンタルな――によって耳を痛めることによって、ただ運動のブレーキとなることしかできない。階級闘争の「原則」を憎悪している(というのもこの原則は、自分たちに敵対的な事実の反映にすぎないからである)彼らは、歴史の歩みを自己自身の超階級的な原則に方向づけようとする。だがそれは、ディケンズ(20)の小説のヒロインが床ブラシで潮の満ち干を変えようとしたのと同じ結果となるだろう。民主主義派は、自分自身の行動においては風で動く雨雲のような明確さしかないくせに、「人民」と「社会」に科学的な指令を与えることができると信じている。下からの強力な爆発が起きた時には、彼らは民主主義的感情の高まりを覚え、編集部の窓を半分開けて街頭のスローガンをひっつかまえ、自分の新聞と自分のパーティに対する忠誠を誓う。凪の時期になると、自己の要求の穏健さと自己の運動の規則性にすっかりご満悦の有産者反政府派がせわしく動き回っている右の方に視線を向けながら、完全な待機の立場に移る。不安定で不確信の民主主義派は、右から左へ、左から右へと素早く移動しながら、ついたり消えたりする希望の火を追いかける。彼らは、下層大衆の前で、「資格ある」反政府派のわざと曖昧なスローガンを最良の形で、最も民主主義的な形で解釈するし、また後者〔資格ある反政府派〕に対し自分たち自身のスローガンを最良の民主主義的な形で理解するよう説得し懇願する。しかし、彼らの努力が階級的エゴイズムの固い岩盤にぶつかって砕け散ると、彼らは何百回目かに民主主義的疑念に取りつかれて悩みはじめる。直接・秘密・平等の普通選挙権? 本当にこの中に求めるべき真実などあるのか? 統一の目的のために何ごとかを譲ってはならないのか? 彼らは、すべての者を団結させすべての者を和解させるような定式を見出せるという空想的な希望を抱いて、次から次へと〔民主主義綱領の〕構成部分をはずしはじめる。一院制? いや、2院制は――と資格ある反政府派は彼らに語る――まったく譲歩にならない。そこで彼らは、これは「未解決の」問題であるように思えてきて、この問題を「未決定」のままに残しておき(参照、『祖国の子』)、どちらの見解の支持者に対しても賛成できるようにする。あたかも、問題になっているのが、純粋な立憲体制という未解決の問題であって、階級的諸利益の激烈な衝突でないかのように。この遅ればせのブルジョア民主主義派は、大衆と離反しないよう(最初から結びついていないのに!)資格ある反政府派と合流するのを恐れつつ、資格ある反政府派と決裂しないよう(彼らに対する影響力など持っていないのに!)プロレタリアートと結びつくのも恐れている。疑いもなく、プロレタリアートの階級闘争はブルジョアジーをも前方に駆り立てるだろうが、これをなしうるのは階級闘争のみである。そして他方では、プロレタリアートは、自らの圧力によってブルジョアジーの保守性を克服しつつも、それでもやはり、事態が最も順調に「発展する」場合には、一定の時点で直接的な障害物としてのブルジョアジーと衝突する。この障害物を克服することのできる階級は、実際にそうしなければならないし、そうすることによってヘゲモニーの役割を自らに引き受けなければならない――そもそもわが国が抜本的な民主主義的復興を運命づけられているとすれば、だ。このような状況のもとでは、「第4身分」

〔プロレタリアート〕の支配が訪れるだろう。言うまでもなく、プロレタリアートは、かつてのブルジョアジーと同じように、農民と小ブルジョアジーに依拠しながら自らの使命を果たすだろう。彼らは農村を指導し、農村を運動に引き入れ、自らの計画の成功に関心を持たせるだろう。しかし、指導者として残るのは不可避的にプロレタリアート自身である。これは「農民とプロレタリアートの独裁」ではなく、農民に依拠したプロレタリアートの独裁である。その仕事はもちろんのこと、国家の枠に限定されない。その状況の論理からして、それはただちに国際的舞台に投げ出されるだろう。《1848年以来、半世紀以上が過ぎた。資本主義が全世界を絶えまなく征服してきた半世紀、ブルジョア的反動勢力と封建的反動勢力とが「有機的」に相互順応してきた半世紀、ブルジョアジーが自らの狂暴な支配欲と、自らのために狂暴に闘う姿勢を露わにしてきた半世紀が!

永久運動(pertuum mobile)を追い求める夢想家の機械工がつぎつぎと新たな障害にぶつかっては、それを克服しようとして次々と機械装置を積み上げてゆくのと同じように、ブルジョアジーは、自らに敵対する勢力との「法の外の」衝突を避けようと、自らの支配の装置を修正し改造してきた。しかし独学の機械工が、結局はエネルギー保存の法則という克服不可能な障害にぶつかるように、ブルジョアジーは、衝突によって不可避的に解決されざるをえない階級対立という最後の頑強な障害にぶつからないわけにはいかない。

自らの経済様式と交通様式をすべての国々に押しつけながら、資本主義は全世界を一個の経済的・政治的有機体に転化した。現代の信用システムは、無数の企業を目に見えない糸で結び合わせ、資本に驚くべき流動性を与えていることによって、一方では多くの小規模な個別的破綻を回避しながらも、しかし同時に、全般的経済恐慌を未曾有の規模にしている。それと同じく、世界貿易や、天文学的な国債の体系、諸国家の政治的グループ化などをともなった資本主義のすべての経済的・政治的営為は、全反動勢力を一個の全世界的な合資会社に結合することによって、すべての部分的な政治的危機に対抗しただけではなく、前代未聞の規模の社会的危機を引き起こす基礎をも準備したのでもある。病状の進行をすべて内部に押し込み、あらゆる困難を回避し、国内および国際政治のあらゆる深刻な問題を先送りし、すべての矛盾をとりつくろうことによって、ブルジョアジーはクライマックスの到来を遠ざけたのであるが、まさにそのことによって、自らの支配の世界的規模での根本的な清算をも準備してきた。ブルジョアジーは、あらゆる反動勢力に、それがどんな起源であるかは問うことなく、貪欲にしがみついた。ローマ教皇やスルタンは彼らの最後の友ではなかった。彼らは中国の皇帝と「友情」の絆を結ばなかったが、それは単に中国の皇帝に力がなかったからにすぎない。ブルジョアジーは、彼の領土を掠奪するほうが、彼を世界の憲兵の職につけ、自分の金庫からの金で養うよりも有利だったのである。こうして世界ブルジョアジーは、自らの国家体制の安定性を、前ブルジョア的な反動の砦の安定性に深く依存させてきた。

このことは、最初から、現在展開されている諸事件に国際的性格を与え、広大な展望を切り開く。すなわち、ロシア労働者階級によって指導される政治的解放は、この指導者を歴史上未曾有の高みにまでのぼらせ、その手に巨大な力と手段をゆだね、資本主義の世界的清算――そのすべての客観的諸条件は歴史によってすでにつくり出されている――の主導者たらしめるだろう。》

われわれの住んでいる小さな惑星はついにこの課題の解決に乗り出している。その両肩にこの課題の重みを担っている世代は何と幸運なことだろうか!

N・トロツキー

ラサール『陪審裁判演説』、サンクト・ペテルブルク、1905年

訳注

(1)カンプハウゼン、ルドルフ(1803-1890)……ドイツの自由主義者ブルジョアジーの指導者、ケルンの銀行家。1847年に連合州議会の議員。1848年3~6月にプロイセンの自由主義者内閣の首相。

(2)マルクス「ブルジョアジーと反革命」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第6巻、99~101頁。

(3)同前、104~105頁。

(4)オラール、フランソワ(1849-1928)……フランスの歴史家。フランス革命を実証的に研究。『フランス革命政治史』の著作あり。

(5)スヴォーリン、アレクセイ・セルゲーエヴィチ(1834-1912)……ロシアのジャーナリスト、評論家。最初自由主義者で後に保守派に。『ノーヴォエ・ブレミャー』紙を発行。言論の「議会」を標榜し、さまざまな相対立する見解を載せた。

(6)身分制議会(州議会)……プロイセンの身分制議会は1823年に創立された。州議会は、王侯家族の家長および貴族、都市・村落の代表者からなっていた。州議会の選挙に参加するには土地を所有していることが条件となっていたから、住民の大多数はこのこの選挙から除外されており、州議会の多数派の地位は貴族に保証されていた。

(7)連合州議会……当時存在していた8つの州議会の全部の連合体であり、国王の裁量によって招集されることになっていた。第1回連合州議会は1847年4月11日の国王の詔書にもづいて開かれ、第2回連合州議会は1848年4月2日に召集された、4月10日に解散させられた。

(8)ミラボー、オノルエ・ガブリエル(1749-1791)……フランス革命の立憲王政派の指導者の1人。1789年に第3身分から3部会に選出され、雄弁で国民議会の英雄となる。しかし晩年、王政との裏取引を積み重ね、人気を落とす。

(9)ハンゼマン、ダーヴィト・ユストゥス(1790-1864)……ドイツの大資本家、ラインの自由主義者ブルジョアジーの指導者。1847年に連合州議会の議員。1848年、プロイセンの国民議会議員。カンプハウゼン内閣では大蔵大臣。1848年6月23日に内閣を組織。

(10)マルクス「カンプハウゼン内閣の没落」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第5巻、93頁、マルクス「ブルジョアジーと反革命」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第6巻、99頁。

(11)プレーヴェ(1846-1904)は、1902年に内相兼憲兵長官として、各地の農民一揆や労働運動の弾圧に辣腕を振る。トレポフ(1855-1906)は「血の日曜日」事件以後ペテルブルク総督に就任し、4月以降、内務次官を兼任し、首都の革命運動弾圧にあたった。

(12)プフェル、エルンスト・ハインリヒ・アードルフ・フォン(1779-1866)……プロイセンの将軍。1848年4月、5月にポーゼンの蜂起の鎮圧を指導。1848年9月~11月にプロイセンの首相兼陸軍大臣。

(13)シュレスヴィヒ=ホルシュタイン……デンマーク王権の支配下にあったドイツの一州。1848年の3月革命の後、この州に臨時政府と邦議会が樹立され、進歩的憲法草案を発布することでデンマークの王権との公然たる衝突に至った。プロイセンはドイツ連邦からシュレスヴィヒ=ホルシュタインの防衛と対デンマーク戦争を委任され、軍隊を同地域に派遣したが、デンマーク軍と真剣に戦おうとせず、シュレスヴィヒ=ホルシュタインの臨時政府は見殺しにされた。

(14)ウランゲル、フリードリヒ・ハインリヒ・エルンスト(1784-1877)……プロイセンの反動的将軍、1848年にベルリンの第3軍団の司令官、1848年11月、ベルリンの反革命クーデターに参加。

(15)ブランデルブルク、フリードリヒ・ヴィルヘルム(1792-1850)……プロイセンの反動派将軍。1848年11月から1850年11月まで反革命内閣の首相。

(16)ピラト、ポンティウス(生没年不明)……ローマの政治家でユダヤ地方の代官。ユダヤ人の抵抗運動を弾圧し、キリスト処刑の責任者。処刑判決に際し、民衆にその是非を決定させ、自らに責任がないしるしとして手を洗ったことから、「ポンティウス・ピラトの立場」とは道徳的責任を回避する立場のことを言う。

(17)ペトルンケヴィッチ、イワン(1842-1928)……帝政ロシアのブルジョア政治家。1905年革命までゼムストヴォ(地方自治会)の著名な活動家で、1905年革命当時はゼムストヴォ運動に積極的に参加。カデットの創設とともにその積極的なメンバーとなり、トヴェーリ県から第1国会の議員に選ばれる。ヴィボルク宣言の署名者の1人。カデットの機関紙『レーチ』の編集者。1919年に亡命。

(18)ロジチェフ、フョードル(1853-1932)……ロシアの自由主義政治家、地主、法律家。カデット党の創始者の1人。第1国会から第4国会まで議員。2月革命後の最初の臨時政府でフィンランド問題担当大臣。10月革命後に亡命。パリで回顧録を出版。

(19)リープクネヒト、ヴィルヘルム(1826-1900)……ドイツの革命家。マルクス、エンゲルスの友人で、ドイツ社会民主党の初期の指導者。

(20)ディケンズ、チャールズ(181270)……イギリスの作家。社会悪に対する怒りを作品に表現した。『オリヴァー・トウィスト』『クリスマス・キャロル』『2都物語』など。

| トロツキー研究所 | トップページ | 1900年代 |