|

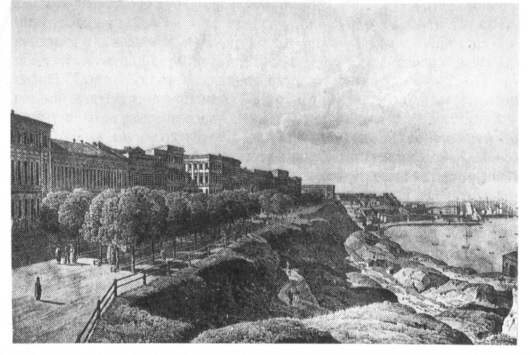

19世紀末のオデッサの風景 (学校時代にトロツキーが住んだ都市) |

|

「1888年、私の生涯における大事件が始まった。学校で学ぶためにオデッサに送られたのである。それは、次のようないきさつであった。その前年、母の甥が一夏を過ごしに村にやってきた。彼は、モイセイ・フィリポヴィチ・シュペンツェルという名の28歳の青年で、聡明で善良な人物であったが、以前ちょっとした『災難』に見舞われ――当時はそう言われていた――、そのせいでギムナジウムから大学に進めなかった。彼は少しジャーナリズム的な仕事をしたり、少し統計学的な研究をしたりしていた。田舎にやってきたのは、結核と闘うためだった。モーニャ(そう呼ばれていた)は、その能力の点でも性格の点でも、彼の母親や姉妹たちにとって自慢の種であった。彼に対する尊敬の念は私たちの家族にも伝染しており、彼が到着する前からみんな喜んでいた。みんなと同じく私もひそかに喜んでいた。モーニャが食堂に入ってきたとき、私は、『子供部屋』と呼ばれていた隣の小さな部屋の入口に立っていて、出てゆく決心がつかないでいた。なぜなら、私の両方の靴にぽっかり2つの穴が開いていたからである。これは、貧乏だったからではなく――当時すでに家はかなり裕福になっていた――、田舎の人々の無頓着さ、過重な労働のせいであり、家の生活要求の水準が低かったためであった。 『こんにちは、坊や』、モイセイ・フィリポヴィチは言った――『こっちへおいで』…。 『こんにちわ』と私は答えたものの、その場所から動かなかった。家人は、私が動こうとしない理由を申し訳なさそうな笑顔とともに客人に説明した。すると彼は、敷居をまたいで私をしっかりと抱き、明るく私を窮地から救ってくれた。…… ある日のこと、夕暮まで馬を水辺にほったらかしにしていた牧人が、農場管理人に長い鞭でぶたれていた。それを見たモーニャは、真っ青になって、言葉を絞り出すように言った。 『なんてひどいことを!』。 私もひどいと感じた。彼がいなくてもそう感じたかどうかわからない。たぶんそう感じたと思う。しかし、いずれにせよ、彼は私がそう感じるのを助けてくれたのだ。それだけでも、生涯彼に感謝の気持ちを抱くのに十分であった。 シュペンツェルは、オデッサにある国立のユダヤ人女学校の女校長と結婚することになっていた。ヤノーフカで彼女のことを知っている者は誰もいなかったが、誰もが彼女は校長としてもモーニャの将来の奥さんとしても立派な人に違いないと決めてかかっていた。そして、来年の春になったら、私をオデッサに連れていき、シュペンツェル家に下宿させて、高等中学校に入れよう、ということになった。よそ行きの服は、居留地の洋服屋が何とか間に合わせてくれた。バターの壷、ジャムの瓶、そのほか、都会の親戚に持っていく手みやげが大きな箱に詰められた。別れの挨拶はいつまでもつきなかった。私はさんざん泣いた。母も姉妹たちも泣いた。ヤノーフカとそこにいるすべての人々が、いかに自分にとってかけがえのないものであったかを初めて実感した。馬車に乗ってステップを横切り、駅まで行ったが、私は大通りに出る曲がり角のところまでずっと泣いていた。」(『わが生涯』第3章「家庭と学校」より) |

|

「オデッサでは、書物の選択の幅ははるかに広く、懇切丁寧な指導があった。私はむさぼるように本を読むようになった。私を散歩に連れ出すには、ひっぱり出さなければならなかった。歩いているときも、読んだところを心の中で反芻し、帰ったらすぐに続きを読んだ。夜になると、私は、読みかけの章を読み終えるために、あと15分、それがだめならせめて5分だけでも猶予を与えてくれるよう許しを請うた。毎夜、そのために小さないさかいが絶えなかった。 見たい、知りたい、理解したいという目覚めつつある欲望は、印刷された文章を飽くことなく飲みほそうとするこうした行為のうちに、言葉の虚構のつまった容器に向かって絶えず差し出される少年の手と唇のうちに、そのはけ口を見出した。その後の人生において遭遇した興味深いもの、心を魅了するもの、喜びを与えるもの、心を痛めるもののいっさいが、すでにこの読書体験のうちに、一種の暗示や約束事として含まれていた。それはいわば、鉛筆か水彩でうっすらと慎重に描かれた下絵のようなものだった。」(『わが生涯』第4章「書物と最初の衝突」より) |